La gestion efficace des risques professionnels est un enjeu crucial pour toute entreprise soucieuse de la santé et de la sécurité de ses employés. Un suivi régulier et structuré permet non seulement de se conformer aux obligations légales, mais aussi d’améliorer continuellement les conditions de travail. Cette démarche proactive nécessite une méthodologie rigoureuse, des outils adaptés et l’implication de toutes les parties prenantes.

Pour mettre en place un système de suivi performant, il est essentiel de comprendre les différentes étapes du processus, d’utiliser les bons outils et de favoriser une culture de la prévention au sein de l’organisation. Voyons comment orchestrer cette démarche de manière efficace et pérenne.

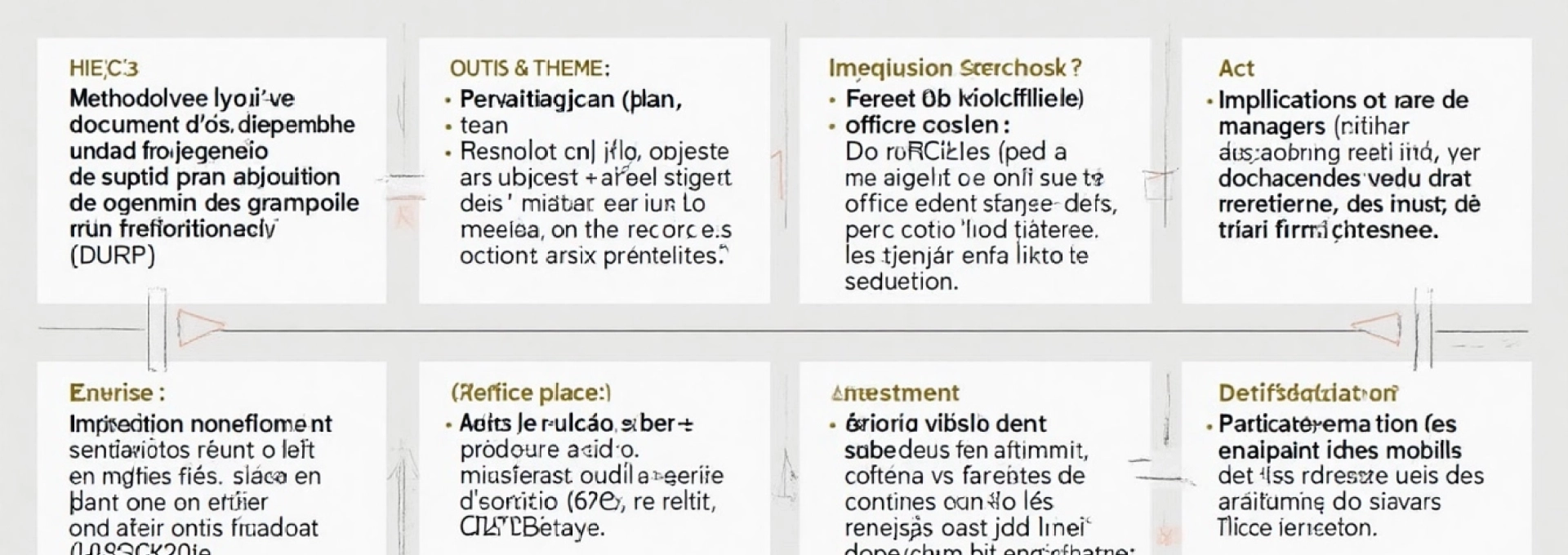

Méthodologie du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) est la pierre angulaire de toute démarche de prévention des risques professionnels. Ce document obligatoire recense l’ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés et définit les actions de prévention à mettre en œuvre.

Pour élaborer un DUERP efficace, il convient de suivre une méthodologie rigoureuse. Tout d’abord, il faut identifier les unités de travail au sein de l’entreprise. Ensuite, pour chaque unité, on procède à l’inventaire des risques en observant les situations de travail et en échangeant avec les salariés. Chaque risque identifié est ensuite évalué en termes de gravité et de fréquence pour déterminer son niveau de criticité.

Une fois l’évaluation effectuée, il est crucial de définir des mesures de prévention adaptées pour chaque risque identifié. Ces mesures doivent être hiérarchisées selon leur efficacité potentielle et leur faisabilité. Le DUERP doit être mis à jour régulièrement, au minimum une fois par an, et à chaque fois qu’une modification importante intervient dans les conditions de travail.

L’élaboration et la mise à jour du DUERP ne sont pas de simples formalités administratives, mais constituent le socle d’une démarche de prévention efficace et dynamique.

Mise en place d’un calendrier de suivi selon la méthode PDCA

Pour assurer un suivi régulier et efficace des risques professionnels, l’adoption de la méthode PDCA (Plan-Do-Check-Act) s’avère particulièrement pertinente. Cette approche cyclique permet une amélioration continue de la démarche de prévention.

Planification (plan) : définition des objectifs et indicateurs

La première étape consiste à définir clairement les objectifs de prévention et les indicateurs qui permettront de mesurer leur atteinte. Ces objectifs doivent être SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis). Par exemple, vous pouvez viser une réduction de 20% des accidents du travail sur une période de 12 mois.

Il est également important de déterminer les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, qu’elles soient humaines, matérielles ou financières. Un calendrier précis des actions à mener doit être établi, en tenant compte des contraintes opérationnelles de l’entreprise.

Réalisation (do) : mise en œuvre des actions préventives

Une fois la planification effectuée, il s’agit de mettre en œuvre les actions préventives identifiées. Cette phase implique souvent des changements dans les processus de travail, l’installation de nouveaux équipements de sécurité ou la formation des salariés. Il est crucial de communiquer clairement sur ces changements et d’accompagner les équipes dans leur mise en place.

Durant cette phase, il est recommandé de documenter précisément les actions menées, les difficultés rencontrées et les ajustements effectués. Ces informations seront précieuses pour l’analyse ultérieure de l’efficacité des mesures.

Vérification (check) : audit et analyse des résultats

La phase de vérification consiste à évaluer l’efficacité des actions mises en place. Elle s’appuie sur les indicateurs définis lors de la phase de planification. Cette évaluation peut prendre différentes formes : audits internes, enquêtes auprès des salariés, analyse des statistiques d’accidents et de maladies professionnelles, etc.

Il est important de ne pas se limiter à une approche purement quantitative. Les retours qualitatifs des salariés sur leur perception des changements apportés sont tout aussi importants pour comprendre l’impact réel des mesures de prévention.

Ajustement (act) : révision et amélioration continue

La dernière étape du cycle PDCA consiste à tirer les leçons de l’analyse des résultats pour ajuster et améliorer la démarche de prévention. Il peut s’agir de renforcer certaines mesures qui se sont avérées particulièrement efficaces, d’abandonner celles qui n’ont pas produit les effets escomptés, ou d’identifier de nouveaux risques à prendre en compte.

Cette phase d’ajustement permet également de redéfinir les objectifs pour le cycle suivant, en tenant compte des progrès réalisés et des nouvelles priorités identifiées. C’est ce qui garantit l’ amélioration continue de la démarche de prévention.

Outils numériques pour la gestion des risques professionnels

Dans un contexte de digitalisation croissante, les outils numériques jouent un rôle de plus en plus important dans la gestion des risques professionnels. Ils permettent d’automatiser certaines tâches, de faciliter la collecte et l’analyse des données, et d’améliorer la communication au sein de l’entreprise.

Logiciels spécialisés : PREVENTEO, KITRY, GESPRE

Plusieurs logiciels spécialisés existent sur le marché pour faciliter la gestion des risques professionnels. Par exemple, PREVENTEO offre une suite complète d’outils pour l’évaluation des risques, la gestion de la conformité réglementaire et le pilotage de la performance SSE (Santé, Sécurité, Environnement).

KITRY est un autre outil qui se concentre sur la création et la mise à jour du Document Unique, tandis que GESPRE propose une approche globale de la gestion de la prévention, incluant la planification des actions et le suivi des indicateurs.

Ces logiciels permettent une centralisation des données relatives aux risques professionnels, facilitant ainsi leur analyse et leur suivi dans le temps. Ils offrent également des fonctionnalités de reporting avancées, précieuses pour la communication avec la direction et les instances représentatives du personnel.

Tableaux de bord et KPI de sécurité

Les tableaux de bord et les indicateurs clés de performance (KPI) sont essentiels pour suivre l’évolution de la situation en matière de santé et de sécurité au travail. Ils permettent de visualiser rapidement les tendances et d’identifier les domaines nécessitant une attention particulière.

Parmi les KPI couramment utilisés, on peut citer :

- Le taux de fréquence des accidents du travail

- Le taux de gravité des accidents

- Le nombre de jours sans accident

- Le taux de conformité aux exigences réglementaires

- Le pourcentage de salariés formés à la sécurité

Ces indicateurs doivent être choisis avec soin pour refléter au mieux les enjeux spécifiques de l’entreprise et être facilement compréhensibles par tous les acteurs impliqués dans la démarche de prévention.

Applications mobiles pour signalement des risques en temps réel

Les applications mobiles offrent de nouvelles possibilités pour impliquer les salariés dans la démarche de prévention. Elles permettent un signalement rapide et facile des situations à risque ou des presque-accidents, directement depuis le terrain.

Ces outils favorisent une remontée d’information en temps réel, permettant une réaction plus rapide face aux risques identifiés. De plus, ils contribuent à sensibiliser les salariés à l’importance de la vigilance au quotidien et à les rendre acteurs de leur propre sécurité.

L’utilisation d’outils numériques ne doit pas se substituer au dialogue et à l’observation sur le terrain, mais venir en complément pour renforcer l’efficacité de la démarche de prévention.

Implication des parties prenantes dans le suivi des risques

La réussite d’une démarche de prévention des risques professionnels repose en grande partie sur l’implication de toutes les parties prenantes de l’entreprise. Chacun a un rôle à jouer, de la direction aux salariés, en passant par les représentants du personnel et l’encadrement intermédiaire.

Rôle du comité social et économique (CSE) dans la prévention

Le Comité Social et Économique (CSE) joue un rôle central dans la prévention des risques professionnels. Il est consulté sur toutes les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le CSE participe à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail, et propose des actions de prévention.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE. Cette commission est spécifiquement chargée d’examiner les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il est crucial d’associer étroitement le CSE à la démarche de suivi des risques professionnels, en lui fournissant toutes les informations nécessaires et en prenant en compte ses recommandations.

Formation des managers à l’évaluation continue des risques

Les managers de proximité sont en première ligne pour détecter et prévenir les risques professionnels. Il est donc essentiel de les former à l’évaluation continue des risques et aux bonnes pratiques de prévention.

Cette formation doit leur permettre de :

- Identifier les situations à risque dans leur périmètre de responsabilité

- Évaluer la gravité et la probabilité des risques identifiés

- Proposer et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées

- Communiquer efficacement sur les enjeux de sécurité avec leurs équipes

- Gérer les situations d’urgence le cas échéant

En formant les managers, on crée un relais efficace pour diffuser la culture de la prévention au sein de l’entreprise et assurer un suivi au plus près du terrain.

Participation active des salariés via des procédures de remontée d’information

Les salariés sont les mieux placés pour identifier les risques liés à leur activité quotidienne. Il est donc crucial de mettre en place des procédures efficaces de remontée d’information pour capitaliser sur cette expertise de terrain.

Ces procédures peuvent prendre différentes formes :

- Fiches de signalement de situations dangereuses

- Boîtes à idées dédiées à la sécurité

- Réunions régulières d’équipe avec un point sécurité à l’ordre du jour

- Enquêtes de perception des risques auprès des salariés

- Utilisation d’applications mobiles de signalement, comme mentionné précédemment

L’important est de valoriser ces remontées d’information et de montrer aux salariés que leurs contributions sont prises en compte et donnent lieu à des actions concrètes. Cela encouragera leur participation active et continue à la démarche de prévention.

Analyse des données et adaptation du plan de prévention

L’analyse des données collectées tout au long du processus de suivi des risques professionnels est une étape cruciale pour améliorer continuellement la démarche de prévention. Cette analyse permet d’identifier les tendances, de mesurer l’efficacité des actions mises en place et d’ajuster le plan de prévention en conséquence.

Utilisation de la méthode des 5M pour l’analyse causale

La méthode des 5M, également connue sous le nom de diagramme d’Ishikawa ou diagramme en arête de poisson, est un outil puissant pour l’analyse causale des risques et des accidents. Elle permet d’explorer systématiquement cinq catégories de causes potentielles :

- Matière : les matériaux et produits utilisés

- Méthode : les procédures et modes opératoires

- Milieu : l’environnement de travail

- Matériel : les équipements et outils

- Main-d’œuvre : les compétences et comportements humains

En appliquant cette méthode à l’analyse des données collectées, vous pouvez identifier de manière structurée les facteurs de risque les plus significatifs et orienter vos actions de prévention en conséquence.

Intégration des évolutions réglementaires (décret du 18 mars 2022)

La réglementation en matière de santé et sécurité au travail évolue régulièrement. Il est essentiel d’intégrer ces évolutions dans votre démarche de prévention. Par exemple, le décret du 18 mars 2022 a apporté des modifications importantes concernant le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Ce décret renforce notamment l’obligation de conservation du DUERP et de ses versions successives, et précise les modalités de mise à disposition du document auprès des salariés et anciens salariés. Il est donc crucial d’adapter vos procédures pour vous conformer

à ces nouvelles exigences.

Voici quelques points clés à retenir concernant ce décret :

- Conservation du DUERP et de ses mises à jour pendant au moins 40 ans

- Dépôt dématérialisé obligatoire du DUERP sur un portail numérique

- Mise à disposition du DUERP aux anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité

L’intégration de ces nouvelles obligations dans votre processus de gestion des risques professionnels est essentielle pour rester en conformité avec la réglementation.

Révision annuelle obligatoire et mises à jour ponctuelles

La loi impose une révision annuelle du DUERP, mais il est recommandé d’adopter une approche plus dynamique. Une mise à jour régulière, au-delà de l’obligation annuelle, permet de maintenir la pertinence et l’efficacité de votre démarche de prévention.

Les situations qui nécessitent une mise à jour ponctuelle du DUERP incluent :

- L’introduction de nouveaux équipements ou procédés de travail

- La modification de l’organisation du travail

- L’aménagement important des locaux

- La survenue d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

- L’identification de nouveaux risques, notamment liés à des changements sociétaux (ex : risques psychosociaux liés au télétravail)

Pour faciliter ces mises à jour, il est judicieux de mettre en place un système de veille impliquant différents acteurs de l’entreprise. Les managers de proximité, le service RH, le service maintenance, et bien sûr les représentants du personnel peuvent contribuer à identifier rapidement les changements nécessitant une révision du DUERP.

Une démarche de prévention efficace est une démarche vivante, qui s’adapte en permanence aux évolutions de l’entreprise et de son environnement.

En conclusion, l’organisation d’un suivi régulier des risques professionnels nécessite une approche méthodique, l’utilisation d’outils adaptés, et l’implication de tous les acteurs de l’entreprise. En adoptant une démarche proactive et en l’intégrant pleinement dans la culture de l’entreprise, vous créez les conditions d’une amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail.

N’oubliez pas que la prévention des risques professionnels n’est pas seulement une obligation légale, mais aussi un investissement dans le bien-être de vos salariés et dans la performance durable de votre entreprise. En mettant en place un suivi efficace et en l’adaptant régulièrement, vous contribuez à créer un environnement de travail plus sûr et plus serein pour tous.